Nexo Europa (nº 163) - La invitación (en diferido)

Por Nacho Alarcón | Bruselas, 14 de julio de 2023

Es viernes y este es el número 163 de Nexo Europa, la newsletter de actualidad y análisis de asuntos europeos. Han sido días de muchísimo trabajo en Vilna (Lituania), donde hemos estado siguiendo la cumbre de la OTAN, así que me vais a permitir que vaya al grano esta semana y no me extienda demasiado. Ahora disfruten de la lectura y del fin de semana.

La invitación (en diferido)

Desde el lunes hasta el jueves hemos estado en la capital de Lituania, donde los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica han celebrado una cumbre poco usual. Estamos acostumbrados a reuniones bastante aburridas, muy medidas, sin sorpresas, en las que todo está perfectamente calculado y orquestado. Bueno, pues estos días han sido muy distintos, desde el primer momento hasta el último.

La cumbre de Vilna marcará, en cierto modo, una época dentro de la OTAN. Será de la que se hable cuando tratemos el asunto del ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica. El martes los líderes acordaron un lenguaje para referirse a la adhesión de Kiev a la organización, algo que, como sabéis, es bastante espinoso. No había ninguna duda de que la posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN mientras continúe la guerra es totalmente descartada, pero mientras algunos países (Bálticos y Polonia, por ejemplo) pedían arriesgarse más y ser ambiciosos en el lenguaje utilizado, otros, más conservadores, como Estados Unidos, Alemania o España, preferían andar con pies de plomo.

Finalmente, en la declaración final se recogió que los líderes se comprometían a “extender una invitación a Ucrania para unirse a la Alianza cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones”. Lo que mi compañero Andrés Gil, de eldiario.es, identificó como una “invitación en diferido”. El lenguaje no gustó a Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, que mientras viajaba el martes de Kiev hasta Vilna cargó duramente contra los líderes que le esperaban en la capital lituana. “Ucrania también merece respeto”, escribió en redes sociales, añadiendo que “parece que no hay disposición ni para invitar a Ucrania a la OTAN ni para convertirla en miembro de la Alianza”. El líder ucraniano ha insistido durante sus dos días en Lituania que una cosa sería que fuera invitado a la OTAN, y que otro es que ingrese. Que sabe que lo segundo es imposible, pero que lo primero sería una “señal” de compromiso por parte de sus socios.

Las palabras de Zelenski no sentaron nada bien. No era el momento ni las formas. Las delegaciones han decidido tragar y no armar un espectáculo. Públicamente se han aferrado a que se trata de un líder de un país en guerra y que sus exigencias y tensión son comprensibles. Pero molestaron, generaron frustración e irritación. Occidente se está volcando con Kiev, armándola, entrenando a sus militares y ofreciendo asistencia financiera. La capacidad que Ucrania ha tenido de soportar esta invasión deriva en parte también de la cooperación con países de la OTAN desde el año 2014.

Pero los aliados acabaron centrándose en una agenda propositiva. Zelenski tendría que admitir que eso era lo más lejos que podían ir, y en cambio le ofrecerían una serie de “compromisos de seguridad” a través de acuerdos bilaterales siguiendo la estela de un documento acordado por el G7 y que fue firmado al finalizar la cumbre de la OTAN. Esos “compromisos de seguridad” tienen el objetivo de ofrecer a Kiev cierta certidumbre de que va a estar recibiendo el apoyo que necesita durante el futuro para hacer frente a la actual agresión rusa y para disuadir a Moscú ante posibles futuros ataques. Podéis leer más sobre este acuerdo del G7 en este artículo.

Para Zelenski la clave de este documento es que le ofrece una especie de “paraguas de seguridad” en el “camino hacia la OTAN” de Ucrania. Un apoyo permanente hasta poder formar parte de la Alianza Atlántica, que es la garantía de seguridad definitiva que Kiev necesita, pero que el presidente admite que no podrá tener mientras siga la guerra.

¿Por qué el comunicado habla de “compromisos de seguridad” y no de “garantías de seguridad”? Esto es un pequeño detalle bastante friki, pero que creo que ayuda a entender la complejidad de estos debates y hasta qué punto se pelea cada palabra. "Yo huiría del término garantías de seguridad porque significa una cosa y solamente una cosa", explicaba el viernes una fuente aliada. Y se refería, como ya sabéis los que seguís este asunto, al artículo 5 del Tratado de Washington, la llamada cláusula de defensa colectiva, esa que se traduce en que un ataque sobre uno de los aliados de la OTAN representa un ataque sobre todos. Los americanos, y por “los americanos” nos referimos fundamentalmente a Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de EEUU y la mano que mece la cuna en buena parte de las decisiones estratégicas de la Casa Blanca, tiene mucho cuidado a la hora de elegir las palabras para hablar de este tema.

Hablando de Estados Unidos, como cuento en este análisis, esta cumbre ha demostrado que EEUU ya no tiene el control total sobre la narrativa. Quizás a Kiev le parezca vaga y blanda la referencia a la “invitación” futura que se recoge en el comunicado de la OTAN, pero lo cierto, como explica una fuente aliada, es que Washington tuvo que ceder, porque ni siquiera quería que esa palabra estuviera en el texto. "La palabra invitación no estaba hace dos días", señaló la fuente.

Un último detalle referente a Ucrania. Los líderes también acordaron la eliminación del Plan de Acción de Membresía (MAP), un plan de convergencia militar entre el Estado que pretende ingresar en la alianza y el resto de socios. “Eliminaremos el requisito del Plan de Acción de Membresía. Esto hará que el proceso de adhesión de Ucrania pase de ser un proceso de dos pasos a un proceso de un solo paso”, explicó Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Esa convergencia ya está ocurriendo de manera efectiva por la vía de la donación de material militar de muchos socios al ejército ucraniano y el entrenamiento y adiestramiento de militares por parte de los aliados.

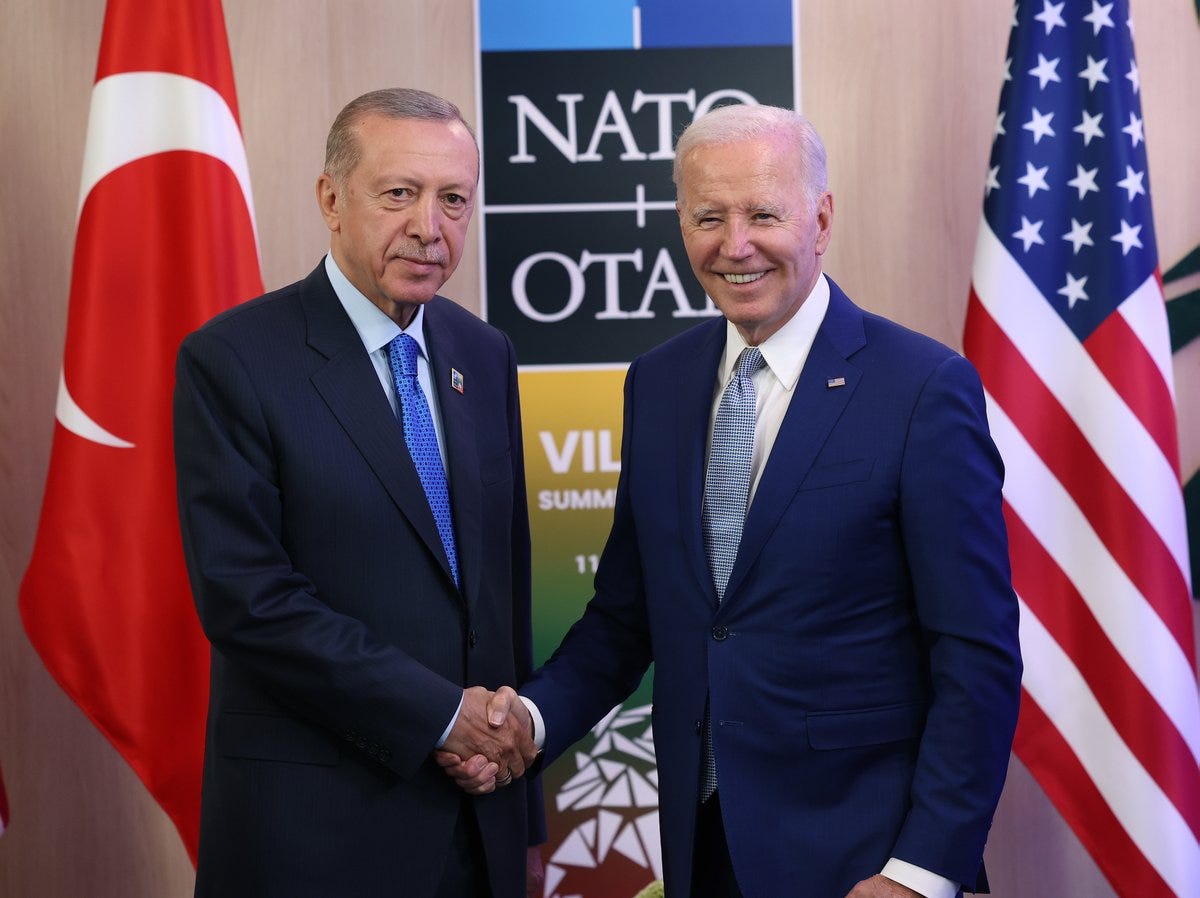

¿Qué quiere Erdogan?

Seguimos hablando de la cumbre de la OTAN, o de su previa más bien. Porque el lunes vivimos un momento bastante sorprendente. Como sabéis, Suecia lleva desde la cumbre de Madrid en 2022 esperando para ingresar en la Alianza Atlántica, y durante todo este tiempo Turquía ha estado bloqueando su ingreso. ¿La razón? Ankara solicitaba que Estocolmo cooperara más en la lucha antiterrorista, en concreto que persiguiera las actividades de los activistas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una organización considerada como terrorista por parte de Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.

Suecia ha cumplido la parte del trato que ellos, Turquía y Finlandia (que también ha sido candidato pero que entró en abril en la organización), habían firmado en Madrid. Hizo cambios en su código penal y ha redoblado esfuerzos para no ser un espacio seguro para el PKK. Durante reunión técnica el jueves de la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores sueco, Tobias Billström, puso un ejemplo claro de cómo Estocolmo se estaba aplicando en la cuestión: poco antes un tribunal sueco había condenado por primera vez a una persona por financiación del PKK. Los turcos salieron de la reunión dejando una sensación positiva, aunque seguía habiendo dudas sobre si la situación se terminaría de desbloquear o no.

Como os contamos, Stoltenberg convocó para el lunes una reunión entre Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, y Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia. Pero antes de ese encuentro, en Ankara, antes de salir hacia Vilna, Erdogan dio una rueda de prensa en la que vinculó el desbloquear el ingreso de Estocolmo en la OTAN con los progresos de Turquía en la adhesión a la Unión Europea.

Turquía pidió ingresar en la Unión Europea (bueno, la Comunidad Económica Europea, por el momento) en 1987, un año después de que España hubiera ingresado, pero no fue hasta 1996 cuando se le admitió como candidato al ingreso. En 2006 se abrieron las negociaciones, pero desde entonces solamente se ha cerrado uno de los capítulos, lo que ayuda a entender que las cosas no han ido especialmente bien. Y es que las relaciones de la Unión con Ankara se han ido enfriando durante la etapa de poder de Erdogan, que comenzó en 2003, cuando llegó a primer ministro, y se complicaron todavía más a partir de 2014, cuando pasó a ser presidente de la república y amplió sus poderes con un referéndum en 2017 tras el intento fallido de golpe de estado. En la era Erdogan la relación con la Unión ha sido de necesidad mutua, como demuestra el acuerdo para la gestión migratoria por el que Turquía ejerce como un dique de contención ante los flujos migratorios que pueden llegar a través de los Balcanes.

Y Erdogan no ha mostrado demasiado interés en la Unión Europea. De hecho, se ha alejado de ella sistemáticamente, haciendo que los Veintisiete desconfíen cada vez más de él. Un ejemplo claro es la relación estrecha entre Turquía y Rusia, que ha seguido siendo buena después del inicio de la guerra en Ucrania. Pero desde luego, algo está cambiando en Ankara. Parece que el sultán, con un poder de vuelta consolidado tras su victoria en las elecciones presidenciales de este año, está mirando a occidente, incluso aunque solamente sea una mirada estratégica.

Por un lado, hace solamente unos días, Zelenski hizo una visita sorpresa a Ankara, y de allí volvió con militares ucranianos que habían participado en la resistencia de la planta de Azovstal y que Moscú había entregado al Gobierno turco con la condición de que no los entregara a Kiev. El movimiento de Erdogan, obviamente, irritó al Kremlin. Ahora, el presidente turco lanza este mensaje hacia la Unión Europea. Desde hace un tiempo también vemos que el Gobierno de Turquía está mejorando sus relaciones con el de Grecia, a pesar de las fuertes tensiones que suele haber entre Ankara y Atenas.

¿Qué está pasando? Entre analistas y expertos hay más o menos dos opiniones. Por un lado, consideran que el enorme déficit comercial de Turquía le obliga a intentar buscar un refuerzo de las inversiones desde occidente, ante el pinchazo de las inversiones de Rusia y los países del Golfo. Por el otro, consideran que Erdogan quizás se ha dado cuenta de que el apoyo de Moscú y de los países del Golfo en algunos asuntos estratégicos nunca va a ser suficiente como para separarse de forma más clara de sus socios occidentales.

Lo más probable es que Erdogan no esté planteándose un alineamiento total con la Unión Europea y Estados Unidos, pero quizás sí un acercamiento, una reactivación de las relaciones y una mejora de la confianza, al mismo tiempo que no rompe los lazos con Rusia ni con otros socios orientales, intentando mantenerse en una especie de equilibrio entre las distintas partes. Esa jugada sería muy propia de Erdogan, que lo que busca de la Unión no es tanto el ingreso (que es tabú para muchos Estados miembros) sino algunos progresos concretos, como un acuerdo para la liberalización de visados y una modernización de la unión aduanera.

Erdogan logró lo que buscaba a la hora de volver a utilizar a Suecia de rehén el lunes en Vilna (aunque finalmente a última hora sí que se comprometió a ratificar su ingreso en la OTAN), y esa misma tarde se reunió con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, que le prometió que los líderes encargarían a la Comisión Europea un informe sobre las relaciones con Ankara. Además, el miércoles el presidente turco se reunió con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para seguir tratando el asunto. Incluso Erdogan pidió una reunión a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y le pidió que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea ayude a Ankara en avanzar en esos dos asuntos que os he comentado antes (visados y unión aduanera). Sánchez, al que Erdogan calificó de “buen amigo” y al que deseó suerte en las elecciones de dentro de una semana, le ofreció el apoyo de España, porque la realidad es que nuestras relaciones con Turquía son realmente buenas. Os lo explico en este artículo.

Cajón de sastre…

Adiós a la era Rutte: la política europea se llevó una sorpresa el pasado lunes, cuando Mark Rutte, el que ha sido primer ministro de Países Bajos durante casi 13 años, anunció que piensa retirarse de la política después de haber hecho colapsar su Gobierno por una discusión de política migratoria con sus socios liberales del D66 y con Unión Cristiana. Su marcha genera un enorme vacío en la política holandesa, sumada a la decisión de Sigrid Kaag, ministra de Finanzas y líder de D66, de dimitir por las amenazas personales que había sufrido, como habíamos contado hace algunas semanas. Ahora entramos en una era de cierta incertidumbre con Países Bajos. Con el VVD, los D66 y la Unión Cristiana dañados, el Movimiento de los Campesinos y Ciudadanos (BBB, por sus siglas en inglés), una formación que se opone a la agenda climática de la Unión Europea, podría verse reforzada de cara a las elecciones, que se celebrarán después del verano. En todo caso, no esperéis a priori grandes cambios en la posición de Países Bajos. Como explico en este artículo que publicamos en El Confidencial, la postura holandesa en la Unión Europea hunde sus raíces en la profunda preocupación de La Haya con la influencia de los grandes Estados miembros.

Ley de Restauración Natural: esta semana en Estrasburgo se celebraba una tensísima votación para saber si la Ley de Restauración Natural seguiría adelante en el proceso legislativo o no. Si recordáis, el Partido Popular Europeo (PPE) decidió en mayo dar un giro a su estrategia política e intentar tumbar alguna de las prioridades legislativas de la Comisión Europea sobre el llamado Pacto Verde, aprovechando que algunos líderes habían mostrado una cierta “fatiga regulatoria” y pedían a Bruselas que diera tiempo para digerir la legislación ya aprobada en materia climática. Y los conservadores, liderados por el alemán Manfred Weber, pusieron sus ojos en la Ley de Restauración Natural, que tiene como objetivo restaurar el 20% de los hábitats europeos en mal estado, tanto en tierra como en mar, para el año 2030. El objetivo final es que todos estos hábitats se encuentren restaurados para el año 2050, cuando la Unión prevé alcanzar el objetivo de la neutralidad climática. Pero en una votación ajustadísima, el Pleno de la Eurocámara apoyó seguir adelante con el proceso legislativo. Con 336 votos a favor, 300 en contra y 13 abstenciones, el Parlamento salvó una importante bola de partido. Podéis leer más aquí.

¿Y ahora qué?: todavía queda por ver hasta qué punto lleva el PPE su oposición a otros elementos de la agenda climática, pero lo cierto es que la votación ha dejado un escenario bastante curioso: una Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen, que es del PPE, que necesita del apoyo parlamentario de los grupos progresistas de la Eurocámara sacar adelante alguna de sus prioridades. Ya sabemos que las relaciones entre Weber y Von der Leyen no son buenas, pero esta situación plantea un escenario claro: ¿puede el PPE seguir contando con una presidenta de la Comisión y un presidente del partido que tienen opiniones tan distintas en asuntos centrales para la agenda legislativa del Ejecutivo comunitario? En caso de que Von der Leyen se lance a la reelección en 2024, ¿puede el PPE mantener a Weber al frente?

Criticas a Vestager: Margrethe Vestager, vicepresidenta económica de la Comisión Europea a cargo de Competencia, está recibiendo fuertes críticas por la elección de Fiona Scott Morton como nueva economista jefa de la dirección general de Competencia. Si os acordáis, este asunto ya lo tratamos en mayo, cuando empezaron los rumores (muy fundados) de su posible elección. Los problemas con Scott Morton son dos: el primero su nacionalidad (es americana) y el segundo es que ha trabajado como asesora legal para muchos de los gigantes digitales, como Amazon o Microsoft. Cuando esta misma plaza se abrió en 2018 uno de los dos requisitos era que el candidato fuera de una nacionalidad de la Unión Europea, algo que se eliminó esta vez. Dos ministros franceses han criticado su nombramiento y también los presidentes de los principales partidos políticos en la Eurocámara, como podéis leer aquí.

Multa disuasoria: esta semana la Comisión Europea ha aplicado una multa de 432 millones de euros a Illumina, una empresa americana especializada en genética. Se trata de una multa récord que tiene el objetivo de enviar un mensaje a todo el mundo. La sanción se produce porque Illumina siguió adelante con la adquisición de GRAIL, una empresa biotecnológica estadounidense, una operación de 8.000 millones de euros, a pesar de que la Comisión Europea había anunciado la apertura de una investigación en profundidad. "Las normas de fusión de la UE exigen que las empresas que se fusionen no lleven a cabo fusiones hasta que sean aprobadas por la Comisión", recuerda el Ejecutivo comunitario en un comunicado. La multa es importante porque representa el máximo que se le podía imponer a Illumina: el 10% de su facturación. "Illumina y GRAIL incumplieron a sabiendas e intencionalmente la obligación de suspensión durante la investigación exhaustiva de la Comisión. Se trata de una infracción muy grave y sin precedentes que socava el funcionamiento eficaz del sistema de control de fusiones de la UE", señaló la Comisión Europea en un comunicado.

Bienvenidos, líderes LATAM: el lunes y martes de la semana que viene se celebra la primera cumbre Unión Europea - Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) desde hace ocho años. El encuentro está impulsado por la presidencia española, y tiene el objetivo de reactivar el diálogo político entre América Latina y Europa después de un tiempo sin mucha comunicación. La ambición de España es que de esta cumbre salga un mecanismo de cooperación política algo más estructurado, aunque hay pocas esperanzas de que se puedan celebrar progresos respecto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los socios Mercosur. Por cierto, hemos tenido bastante follón porque un grupo de Estados miembros, liderados por Estonia, querían que las conclusiones de la cumbre incluyeran una referencia a la guerra de Ucrania, pero cada vez que el documento se enviaba a CELAC con una mención al asunto volvía enmendado habiendo eliminado esa referencia. Como sabéis, países como Brasil evitan alinearse con occidente en la cuestión de la guerra de Ucrania.

Un paso adelante en Grecia: hace pocos días hemos tenido las tres jornadas inaugurales de debates en el parlamento griego que terminaron con la investidura de Kyriakos Mitsotakis como primer ministro para un segundo mandato gracias a la mayoría absoluta de los conservadores de Nueva Democracia. Estos días de debates han estado llenos de anuncios, las primeras pinceladas de lo que Mitsotakis ha calificado como “el cuarto ciclo” de la modernización de Grecia, hablando de una “reforma multidimensional”. Pero uno de los anuncios que más ha sido celebrado ha sido el de que el nuevo Gobierno impulsará la legalización de los matrimonios entre perosnas del mismo sexo. “La sociedad griega está preparada y madura”, aseguró Mitsotakis durante una entrevista. Es importante porque esto convierte a Grecia en el segundo país de los Balcanes en legalizar los matrimonios homosexuales, junto con Eslovenia. Pero los Balcanes no es un lugar en el que los derechos de la comunidad LGTBIQ pasen precisamente por un buen momento.